前回、修理したカセットデッキSONY TC-K61ですが、

カセットデッキSONY TC-K61修理

https://sine-curve.blogspot.com/2021/01/sony-tc-k61.html

しばらく使っていると、リールが回らないときがあります。

アイドラーゴムを綿棒で拭くと復活しますが、翌日再生するとまた滑っている状態です。

これは交換です。

外してみると固くなっていて、表面はツルツルです。

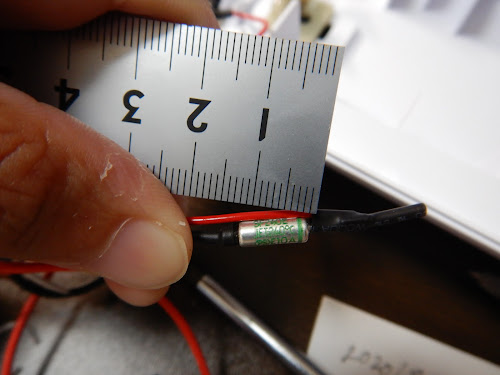

サイズは、外径約16mm, 内径約10mm, 厚さ約2mmでした。

内側には4点の突起があり、これで引っ掛かる構造です。

近所の金物店で水道用のパッキンを探しましたが、このサイズは見つからないので、作ります。

16mmと10mmのポンチで打ち抜きます。

左がもともとのアイドラー、右がポンチで打ち抜いてつくったアイドラーです。

突起は作れないので接着剤でくっつけて完成です。

実はまだ問題がありまして、テープを入れない状態で再生してもLchにノイズが出たままになっています。

底面のフタを開けてトランジスタの交換です。

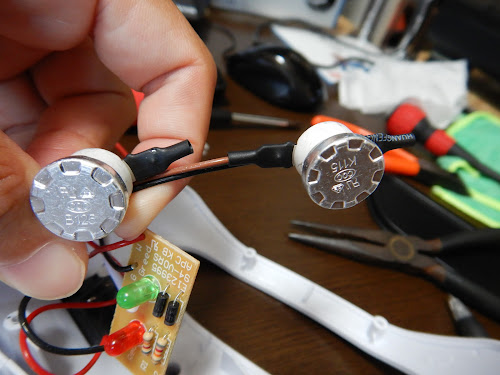

まずは、ヘッドに接続されているLch初段のトランジスタ(Q103)を交換します。

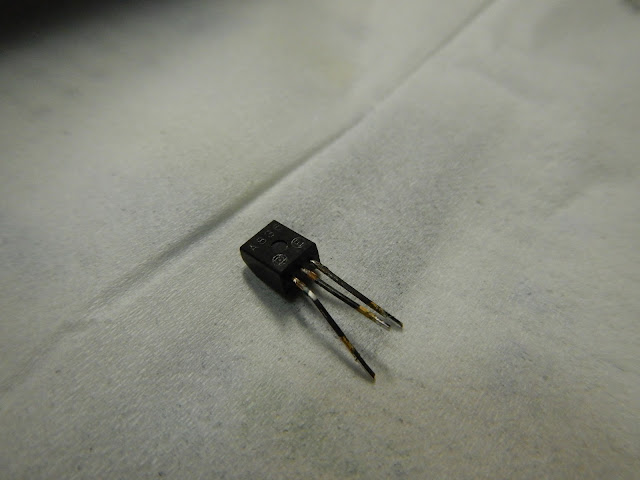

外してみると足が真っ黒です。2SA836というトランジスタはよくこうなるらいいです。

この箱の形(よく見かけるカマボコ型ではない)をした2SA836は足の配置が逆なので要注意です。

秋月電子で売っている。2SA970に交換しましたが状況は変わらずノイズは消えません。

次のQ104を交換してみます。Q104は2SC1345だったので、2SC2240に交換します。

ノイズが消えました!

テスターでhFEを測定すると、23!

明らかにおかしいです。

Rchは症状が出ていませんが、バランスをとるため一応交換しました。

交換したトランジスタです。取り外したトランジスタのhFEも一応記載します。

Lch

Q103 2SA836 hFE:378

Q104 2SC1345 hFE:23 ←このトランジスタがNG

Rch

Q203 2SA836 hFE:350

Q204 2SC1345 hFE:400

2SA836は2SA970に、2SC1345は2SC2240に交換しました。

カセットを再生すると交換前はおかしかった左右のバランスも直っていました!